普遍研究表明,虽然昆虫有许多令人惊奇的行为,但是这一切都是由本能驱动的,而不是通过“思考”得来的。

举个例子:一个人掐另一个人的胳膊,人会感到痛,从而试图摆脱。但是如果用一个东西去夹一个昆虫的足,尽管它也会试图挣脱,但是昆虫并没有感到痛觉,只是本能的摆脱而已。

然而昆虫真的没有认知能力吗?昆虫的一切行为真的都是本能的、先天性的吗?

一些近期的研究正在颠覆这个观点。这些研究主要聚焦在社会性昆虫身上,比较突出的是蜜蜂黄蜂一类。目前的研究显示它们都有非先天性习得的偏好。

为了“吃饭”而记忆

蜜蜂在寻觅花蜜时会偏好于辐射对称和对称图案,以便于寻找自然界中的花朵。这就是一个非先天性习得的偏好。

除了记忆花朵的特点以外,蜜蜂还可以记住花蜜来源的地点,甚至可以记住花朵在某特定时间产量更多而产生对特定地点在特定时间的偏好,从而节省时间花到其他事情上。

以及关于黄蜂有一个比较有名的实验:把一个装满糖水的套圈在玻璃板下面,留一根绳子在外面。尽管大部分的黄蜂都不知道怎么获取糖水,因为这不是它们在采花蜜会遇到的场景,一部分黄蜂仍然成功地把装满糖水的套圈从玻璃板下拉了出来。这表明黄蜂拥有创新能力。

也有观察发现,当研究人员提供一些小木球时,一些熊蜂会抓住木球摇来摇去,就像是在玩耍。种种迹象表明,昆虫可能不仅能够学习,还会玩耍、拥有情绪。

社会性学习

蜜蜂会通过一种“舞蹈”来告诉其他蜜蜂食物的具体位置。事实上,这种舞蹈也不是天生的,而是通过“老”蜜蜂亲自教导给“新”蜜蜂的。中国科学院西双版纳热带植物园研究员谭垦通过一系列实验发现,在实验室中“独立长大”的蜜蜂的舞蹈相对于在蜂巢中长大的蜜蜂而言不能提供足够准确的蜜源信息,并最后通过研究证明社会性学习能够提升蜜蜂舞蹈的准确性。这套舞蹈在不同种的蜜蜂中会有一定的不同。但是有研究表明通过共同居住,东方蜜蜂(Apis cerana)和西方蜜蜂(Apis mellifera)能够渐渐明白对方的语言——蜜蜂甚至会学外语!

蚂蚁会通过串联跑步(Tandem running)的过程向同类展示它们发现的食物地点。跟随在后的蚂蚁会用触角不断拍打领导者的后足和腹部来保持联系,领导者则会带领前者觅食。这种在哺乳动物以外相当少见的互动式教学可以帮助新生蚂蚁更快的提升效率。教学者会降低自己的觅食效率来时刻检查跟随者的状况。跟随者成为“领头羊”后就可以讲觅食的信息传送至整个一群,提高整体的觅食效率。

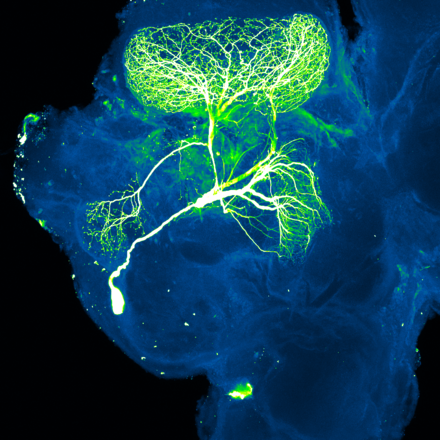

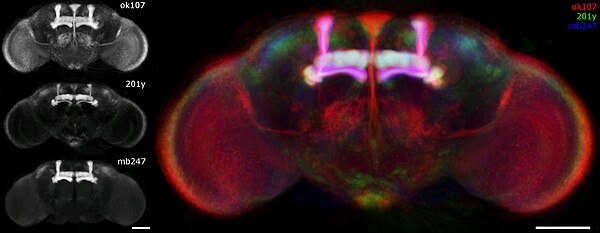

蘑菇体/蕈形体(mushroom bodies)——昆虫觅食的神经基础

蘑菇体是节肢动物脑中的一个结构,由密集的神经网络组成。整体看上去像蘑菇,因此得名。这个器官与昆虫的学习和记忆有关。科学家通过切除蘑菇体后发现昆虫的行为正常,但是学习能力受损,比如果蝇无法建立气味和食物的联想,蟑螂无法形成关于空间的记忆。

蘑菇体是节肢动物共同祖先的一个器官,但在龙虾、螃蟹身上消失了。膜翅目昆虫(蜜蜂、蚂蚁)拥有最大的蘑菇体,因此对嗅觉行为能做到非常精细的控制,但其功能不仅于此。研究表明蘑菇体是一种“巧合检测器”(Coincedence detection in neurobiology)——通过整合多模态输入(多种感官的刺激后感受到的内容)来建立关联,从而在学习过程中发挥作用。

研究还表明,社会性昆虫“工作”的转型会改变蘑菇体的大小,同时对于觅食所需的空间认知需求越大的蘑菇体也会相对更大,例如膜翅目昆虫和蜚蠊目(蟑螂和白蚁)的昆虫,它们的蘑菇体就相对较大。

随着科学的进步,不少陈旧的观念会被推翻。正如关于昆虫认知的问题一样。也许在未来的某一天,我们甚至可以理解脚下的虫子的“言语”,从而跟它们进行沟通呢……