前言:

“

从寄生,到共生——沃尔巴克氏体(Wolbachia属)

[沃尔巴克氏体是一类革兰氏阴性菌,属于假单细胞门(Pseudomonadota),立克次体目(Rickettsiales),无形体科(Anaplasmataceae) 下的 Wolbachia属]

(详见 上一篇文章)

”

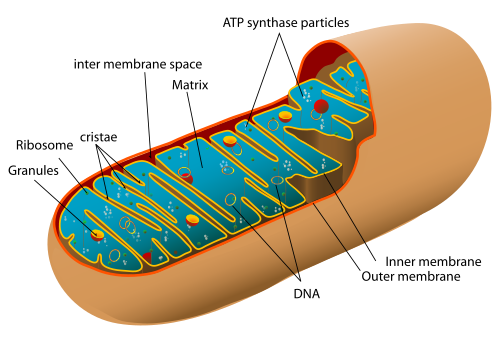

线粒体(mitochondrion)与沃尔巴克氏体

(线粒体,图片来自Wikipedia)

几乎所有的真核细胞内都有线粒体,线粒体可以为细胞活动提供化学能量, 同时参与细胞分化、生长和凋亡等过程。对于线粒体的来源,目前的主流学说是共生体学说/内共生学说。

共生体学说/内共生学说

科学家发现,细胞内的线粒体的大小、结构和遗传分子都与细菌极为相似,因而推测线粒体的祖先在大约17亿至20亿年前时是一种独立生活的细菌,被其他细胞吞噬后没有被消化,而是留在了对方的细胞质里。根据线粒体现有的遗传分子,科学家认为线粒体的祖先属于变形菌门,与立克次体属下的细菌有密切的关系。线粒体的祖先可能和如今的线粒体一样可以进行三羧酸循环,这个过程可以提供为细胞提供能量,同时细胞也可以提供线粒体营养,这种互利共生使得双方都更有竞争力。久而久之,线粒体的祖先的遗传分子和宿主细胞出现了一定的结合,线粒体于是永久地居住在了细胞里,成了细胞的一部分。

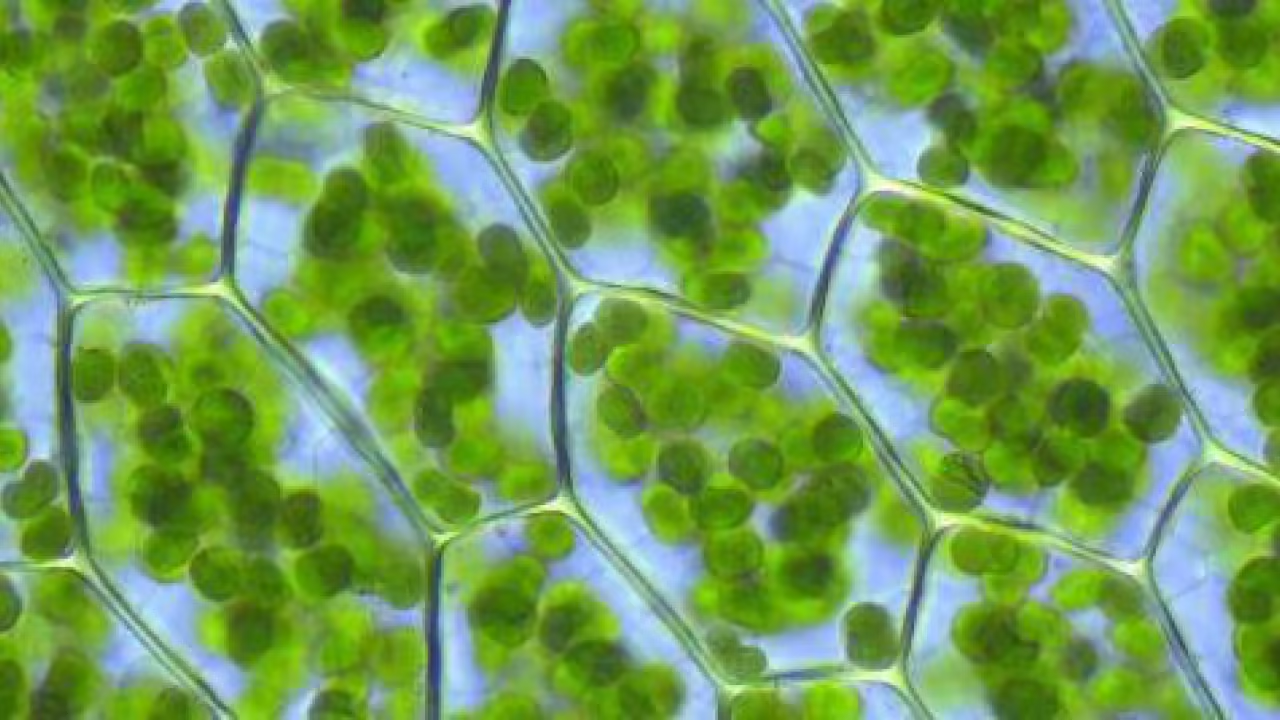

同样经过长期互利共生后与宿主成为一体的,还有大名鼎鼎的叶绿体。一些科学家甚至将叶体也归入广义的蓝藻(蓝藻,绿藻或蓝绿藻,属于蓝菌门Cyanobacteriota)。

是什么让我从沃尔巴克氏体想到线粒体的呢?线粒体分类学上来说和立克次氏体有很大的亲缘关系,和沃尔巴克氏体其实是同一个目下的远亲!沃尔巴克氏体也许会像线粒体一样,在千万年之后成为某些生物的一部分,与宿主生物共存。

进化进行时

我们身边其实有不少这样共生的例子。满江红属(Azolla)的小型水生蕨类植物与满江红鱼腥藻Anabaena azollae(事实上也是一种蓝藻)之间是互利共生的关系。满江红鱼腥藻可以将大气中的无机氮(无法被植物吸收)转化成有机氮(可以被植物吸收),而满江红可以为满江红鱼腥藻提供安全的住处(满江红的叶腔)和其他营养。它们的生殖系统已经互相嵌套,意味着进入满江红叶腔的满江红鱼腥藻可以在叶腔中进行和满江红一起繁殖。

属于假单细胞门(变形菌门,沃尔巴克氏体、立克次氏体、线粒体都属于这一门)的根瘤菌(根瘤菌目Rhizobiales)会进入豆科植物的根部,刺激植物使其产生一个个根瘤。同样的,根瘤菌在根瘤里固氮,植物则提供其他营养。

也许,几亿年之后(如果人类还存在的话),我们会在一些细胞里发现类似线粒体的沃尔巴克氏体,在某些植物的细胞里发现”固氮体”。进化让未来充满可能,也许这就是进化的魅力所在吧!